|

風神録と魔除け

本項では、風神録に強く通底する 「魔除け」

について紹介する。

徹底した魔除け、破邪の要素は風神録の聖性に寄与が大きいと考えられる。

〜 開演 〜

秋の野に咲く草花を文様化した秋草文。

主立っては秋の七草が描かれる。

ここで注目したいのは、秋の七草のひとつでもあるススキ。

ススキは十五夜の月見の時に、月見団子とセットとなる情景であるが、

ここには魔除けとしてのススキの利用があるとされる。

(あるいは、農作物の虫除け)

こちらは、神域としての神社に関連深いものである。

鳥居、注連縄、ついでに巫女。

また、「KEEP OUT」

と注連縄で×印が形成されている。

×印もまた魔除けである。

「×じるしですか?」

「さよう。日本の最も古い魔除けだが、むろん源は中国だろう。中国では<文>という。

あざやかだという意味だが、もとは額や胸にいれた刺青のことだ。つまり聖なるしるし

付きの人間になるわけで、この×じるしが日本にはいって晴明判紋になった。星形、つ

まり☆がそれだ。しかしこの判紋にはもう一つ別の形がある」

「何ですか、それは?」

と、幸田が膝を乗りだした。

「犬じゃよ。犬という文字じゃ。幸田さんは東京のお方とお見うけするから、赤んぼうが

生まれると、その子の額に朱か墨で犬という字を書いて魔除けにする習慣をお持ちだ

ろう。それから、赤んぼうがぐずると、<インノコインノコ>といってあやすだろうが。あれ

はイヌノコ、つまり犬の子という意味の呪詞といわれておる。関西では赤んぼうが生まれ

ると犬箱を置き、関東では、犬張子を飾る。いずれも犬じゃが、これはすなわち晴明判

紋と同じ強力な魔除けなのだ。それ、犬とか大という文字は☆じるしとおく似ておろうが」

「なるほど」

(荒俣宏著

「帝都物語 第壱番」 より)

綾子 (あやっこ)

「(×印のことで、魔除けのしるし)

生れた子を初めて宮参りさせるとき、額に鍋墨か紅かで

魔除けとして「×」「犬」「大」などのしるしを書く風習。やすこ。」

(「広辞苑

第五版」 より)

〜 Stage 1 〜

紅葉を司る神、秋静葉。

赤という色は魔除けの色として知られる。

鳥居の赤も魔除けの意味とする考えもある。

だるまや還暦の着衣なども同様に考えられることがある。

オヲトシハーベスター、穀物神の約束は

赤米やその稲を思わせる。

これもまた魔除けに関わるだろうか。

母が、ふるえる手で包みの中を掻きまわした。やがて、二、三十本ほどを束ねた藁が

出てきた。

「あ、それよ、それ。しかもこの藁は赤米のものよ。赤米は稲の先祖みたいなもので、

今では宮中の儀式用にしか使われない貴重なものだから、とっても苦労したわ。出雲

まで行って、分けてもらったのよ」

(中略)

「へえ、母さんは祓いのことをよく知ってらっしゃるのね」

由佳理が頬をうす紅色に染めた。

「それから赤米の稲藁だけれど、あれはつないで縄にしたわ。それに、榊と萱も使って

占縄をこしらえて、この離れのまわりに張りめぐらすの。わざわいを近づけないように

――」

「あ!祝い、よね」

「そう、祝いのわざ。露伴先生に教えていただいたの。赤米の縄は鬼をも遮るって」

(荒俣宏著

「帝都物語 第参番」 より)

〜 Stage 2 〜

流し雛の鍵山雛。

流し雛は、現在一般的な雛祭の源流であり、

現在も各地に残っている風習でもある。

雛祭、桃の節句と一般に呼ばれる三月三日の行事は

もとは中国の上巳に由来する。

中国では、この日に水辺に出て飲酒し、不浄を払い、

招魂の行事が行なわれていたといわれる。

日本でも平安時代には上巳の祓いとして、陰陽師による祓いと

人形

(ひとがた)

で身体を撫ぜて、これを川に流す行事が行なわれていた。

人形は禊や祓の際に用いる人間の身代わりであり、

人を模した形の紙で身体を撫でる、息を吹きかけるなどして

罪や穢れ、災いを移し、川に流す。

また、雛は集めた厄を神々に引き渡す役を担う。

祓戸大神の四神のうち、瀬織津比売は

諸々の禍事・罪・穢れを川から海へ流す役割であると

大祓詞に記される。

赤いリボンの赤については Stage 1

参照。

上の画像では写っていないが、厄の文字をスカートに縫い付けているのは

赤い×印3つである。

×については

開演 参照。

加えて、3は聖数である。

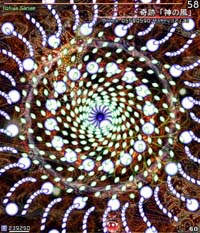

スペル背景に見られる、ぐるぐると回転する巴を思わせる渦紋様。

巴は水が渦巻く形が原型で、魔除けや防火の意味があるとされる。

〜 Stage 3 〜

川。

水浴びでもすれば禊である。

道中では水飛沫も無いけれど。

スペル戦では水流を模した弾幕の流れを掻い潜る。

水に洗い流される罪・穢れ。

にとりが右手に持つのは野蒜であろうか。

(にとり外観またはのびーるアーム参照)

日本では根茎を食用とするユリ科の植物を蒜と総称していた。

対ドラキュラ系に代表される魔除け、ニンニク

(大蒜) も含む。

信濃坂で白い鹿と対峙したヤマトタケルのように、

蒜 (野蒜とも考えられている)

を噛むことで山の神の毒気を避けるとする伝承もある。

にとりの胸元には鍵がある。

戸の封印・解放は簡易式の結界生成・解消に見立てられ、

時に魔除けと考えられることがあるようだ。

えんがちょ切った、鍵掛けた。

〜 Stage 4 〜

水を浴びるという点では禊と同質の洗い清めであるが、

滝行は特に密教、修験道における修行方法、水垢離である。

ステージボスが天狗ということも修験道と結び付く。

赤色ならびに犬の字については 開演、

巴については Stage 2 を参照。

団扇は病魔などを打ち祓う、魔除けの意味合いもあるとされる。

風の性質に拠るとも言えるが。

神々の先導をした猿田彦には塞の神としての性質も見出される。

(詳細は事典本編を参照されたい。)

村の境に置かれた道祖神は、堺を守る魔除けとも見られる。

また、猿田彦自身やその双眸の輝きは時に太陽神との関連もささやかれる。

陽光もまた魔除けであり、同様に灯明も魔除けの性質を孕む。

まぁ、猿田彦の輝きには高天原の神々も怖気づいたが。

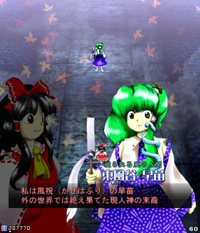

〜 Stage 5 〜

改めて挙げる程でもないが、神社の境内。神域。

改めて挙げるまでもないが、巫女。

五芒星は、洋の東西問わず古くから魔術的な記号とされてきた。

陰陽道においては五行を象徴する魔除けである。

安倍晴明の晴明紋、ドーマンセーマンのセーマンは、

東方妖々夢の橙スペルでおなじみである。

上の

開演 の項に記した×印の件も参考になろう。

海水で身を洗い清めることも禊である。

また、祓戸大神の四神の中で速開都比売は海の底で禍事・罪・穢れを待ち構え、飲み込む。

その前のステップは、Stage 2

にて示した瀬織津比売である。

速開都比売の次は、気吹戸主である。

根の国・底の国に息吹を放つとされる。

一方、神風を吹かせたことで知られるのは

風神、シナツヒコ (シナトベ)

である。

外敵を寄せ付けず払う風。

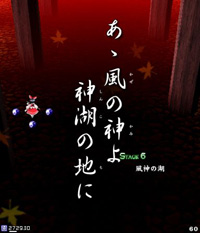

〜 Stage 6 〜

風神については上述の通り。

御柱は神域を表す結界の柱などなど諸説ある。

神性に関わる4本の柱。

4本の柱ということでエクスパンドすれば、

四角四堺祭が想起される。

穢れを四堺の外に放逐する儀式。

「そして平安時代を迎えて、陰陽道は見事に開花するのです。この、律令神祇祭祀から王朝

神祇祭祀へ移行する過程で、陰陽道祭祀の決定版とも云える四角四堺祭が成立する」

果たして兵衛には理解が出来ているのか。私ですらついて行けない箇所が多い。

「宮城の四隅を祓い清めるのが四角祭、都の四境を護るのが四堺祭です。四つの辺と四つの

隅で区切られた四角い結界の内部の穢れをその外に追い遣る――これはそう云う祭りです。

この場合の四隅の方角は乾、坤、艮、巽つまり戌亥、未申、丑寅、辰巳です。」

(京極夏彦著

「魍魎の匣」 より)

また、奈良県は龍田大社の祭神、天御柱命・国御柱命は

それぞれシナツヒコ・シナツヒメのこととされる。

御柱と風神が直結するルートもある。

八坂加奈子にもいくつかの魔除けが備わっている。

赤色、注連縄はこれまでにも述べてきた通りである。

裾に見えるが、梅もまた魔除けである。

「菖蒲は邪を払い、疫病を寄せつけない草よ。それから蓬は無病息災、梅は汚れを払って

清浄を呼び戻すの。わざわいをはらう草木よ」

(荒俣宏著

「帝都物語 第参番」 より)

鏡も光を反射し照らすことから、八咫鏡をはじめとして

古来より神聖視された道具であり、時に呪具、時に神を表すものであった。

円環状の注連縄は、正月の注連飾りでよく知られる輪注連 (輪飾り)

であり、

こちらも魔除け。

上の3画像で見られるのは、いずれも梅を表す紋様である。

(左と右は、ねじり梅と呼ばれる)

梅については前述の通り。

〜 Extra Stage 〜

神社などの神性については省略。

神事スペル、参拝スペルあたりは、まぁ、神様なので。

本スペルは大の字っぽいので挙げてみた。

花火も魔除けかな。

特に中国で、爆竹が魔除けとされることからの連想。

〜 全体 〜

全体で通底することの、その1。

ステージ間のつなぎは、スコアの途中計上が為されていたこれまでと異なり、

一瞬の場面転換によりシームレスになっている。

空間的な間

(隙間)

や時間的な間は、

間が魔に通じることから、その間を埋めることが魔除けになると考えられる。

ステージ間のつなぎから間が省かれ、したがって

本編一連の流れが魔除けとなってつながる術式である。

全体で通底することの、その2。

1 八百万の秋の神

2 神々の傷痕

3 瑕疵無き要塞

4 要塞の山

5 霊山に風が吹く

6 あヽ風の神よ 神湖の地に

本編のステージタイトルは、しりとりに似通って

前ステージの後部から拝借した文字を前部に持っている。

これはやはり、しりとりが意識されたものであり、

上述の、間を嫌っての魔除けの術式と同等と考えられる。

しりとりは、言葉と言葉の間が文字により強固にリンクし、間が払われる結界と言える。

全体で通底することの、その3。

今回は全体を通して三拍子が多いですな。

(「麓の神社」

曲コメントより)

三拍子の3は古来より調和、神聖の聖数である。

全体…かな?

聖数3と言えば、東方雑考で示してきているように、

ラスボスに見られる要素、三位一体である。

神奈子はギリシア神話のゴルゴン3姉妹とのつながりが考えられるが、

そういえば、ゴルゴンの首は魔除けである。

また、早苗、神奈子、諏訪子の三神に着目すれば、

神奈子と諏訪子の能力、乾坤が天地に当たることから

天地人の三才が合致する。

さらに、天と地をそれぞれ空と陸と見れば、

海スペルを行使する早苗も踏まえて、陸海空。

加えて、早苗の星弾幕、

神奈子の蛇

(の目)

や鏡は太陽の象徴、

諏訪子イコール蛙は月の象徴であることから、

日月星の三精も当てはまる。

三者三様の三種三位一体。

以上。

参考

「帝都物語 第壱番」 荒俣宏、角川書店

「帝都物語 第参番」 荒俣宏、角川書店

「魍魎の匣」

京極夏彦、講談社

「Wikipedia」 (赤、大祓詞、祓戸大神、祓、ニンニク、鍵、滝行、団扇、五芒星、シナツヒコ、四堺、爆竹)

「星の民俗館」>十五夜の民俗

「seisuke88」>Patterns

「にっぽん文明研究所」>大祓詞口語訳

「郷土史巡礼

阿智村の歴史」>入口 >愛郷探史録 第2章 >神坂峠と荒ぶる神 |